科技日報記者 陸成寬

通過分析過去300萬年間地球不同暖期的氣候數據,并結合三種典型的未來增暖情景,來自中國科學院大氣物理研究所的科研人員,成功揭示全球變暖背景下南亞夏季風的演變規律,為預測未來氣候變化提供了重要科學依據。相關研究成果14日發表于《自然》雜志。

南亞夏季風的變化,影響著10多億人口的水資源供給。在未來增暖情景下,數值模式普遍預估,南亞季風環流將減弱但降水將增加。“然而,來自古氣候的證據卻顯示,南亞季風環流和降水在過去暖期均增強。這一差異對我們理解和預測氣候變暖背景下季風系統的演變提出了挑戰。”論文通訊作者、中國科學院大氣物理研究所研究員周天軍說。

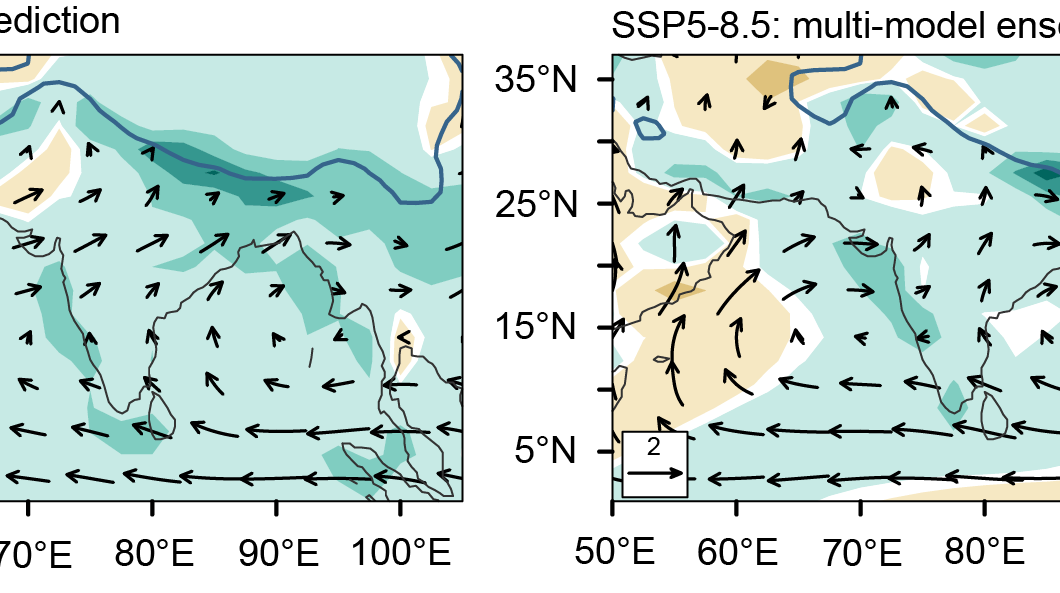

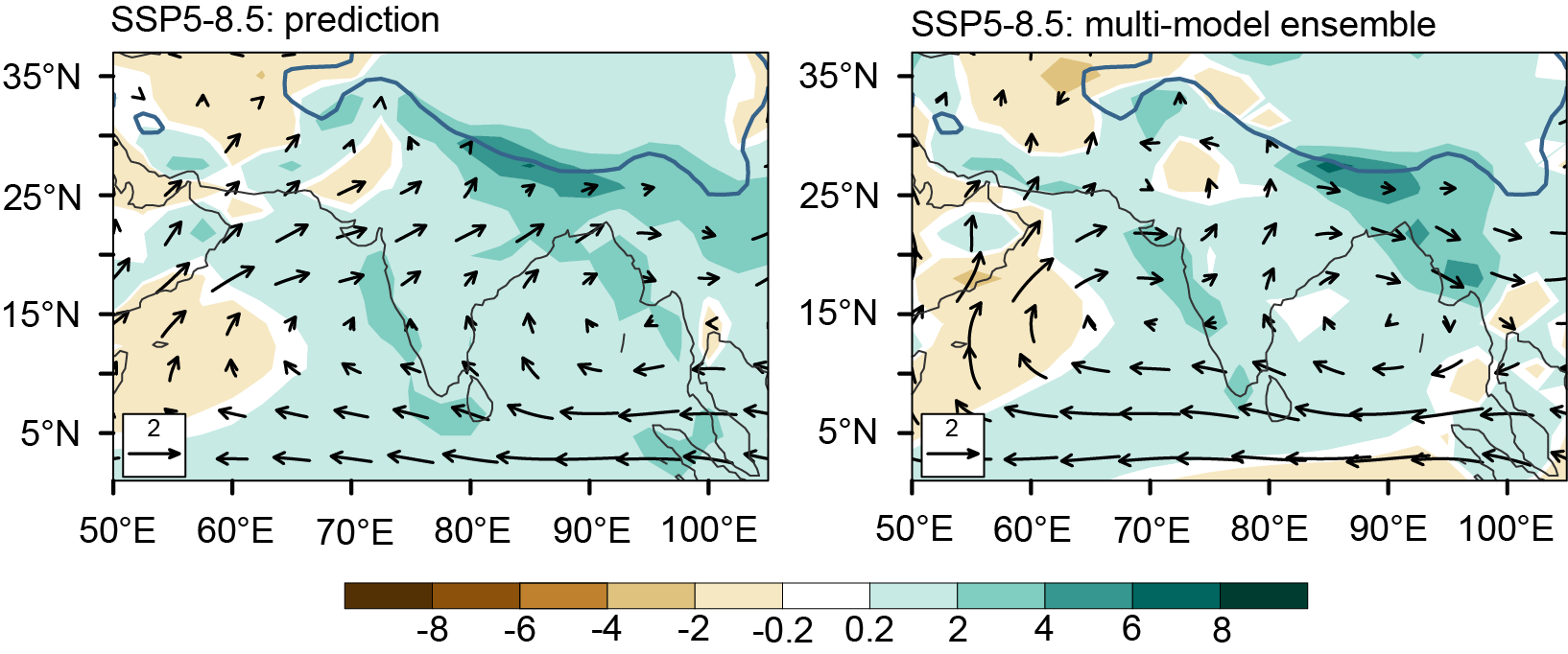

在這項研究中,科研人員整合了包括上新世中期、末次間冰期等地質時期的氣候數據,以及聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)最新氣候預測模型數據。通過對比分析,他們發現,無論是遠古時期由植被覆蓋變化、地球軌道變化等引發的暖期,還是當前人類活動導致的溫室效應增強,南亞夏季風均呈現出“降水總量增加,區域分布改變”的共性特征。

南亞季風降水增加主要受兩大因素影響:首先是全球變暖使大氣中水汽變多,導致濕區降雨更猛、干區更干;其次是歐亞大陸及北非地區異常升溫,改變了季風流動模式,致使南亞地區出現“南干北濕”的格局。

科研人員創新性地利用地質時期氣候數據建立統計預測模型,并將該模型應用于南亞夏季風變化的未來預估中,其準確性經檢驗與現行氣候模型結果高度吻合。這表明,古氣候記錄對有效校正現有預測模型,進而提升未來季風預測水平具有重要潛力。

周天軍表示,這項研究不僅揭示了全球變暖下區域季風的演變規律,更凸顯了古氣候研究在氣候變化預測中的獨特價值。伴隨全球變暖持續,極端事件將逐漸增多。通過開展古今對比研究,豐富的古記錄數據所揭示的歷史變化事實,將會成為我們有效應對未來的重要參照物。

(中國科學院大氣物理所供圖)