科技日報記者 代小佩

記者從首都醫科大學宣武醫院獲悉,近日,首都醫科大學宣武醫院院長、國家神經疾病醫學中心主任趙國光團隊與來自英國倫敦大學學院的團隊聯合在《癲癇》(Epilepsia)在線發表原創性研究論文。該研究首次揭示下丘腦錯構瘤相關癲癇患者在不同發作類型下的結構網絡特征和代謝模式,為臨床精準識別癲癇網絡亞型、制定個體化手術干預策略提供重要理論基礎與實踐依據。

下丘腦錯構瘤發病罕見,通常以癡笑樣癲癇為臨床表現,并伴有認知障礙、早熟等癥狀,嚴重影響生活質量。

由于病灶深部隱匿且與重要功能結構關系密切,手術策略制定高度依賴術前影像學對癲癇網絡的理解。然而,傳統聚焦于錯構瘤病灶本身的術前評估模式存在缺陷——無法解釋高度泛化的腦電圖改變及復雜的癥狀學表現,且臨床的癲癇治愈率未達預期。

因此,明確是否存在錯構瘤以外的隱匿性的繼發性癲癇網絡異常改變是亟須明確的臨床問題。

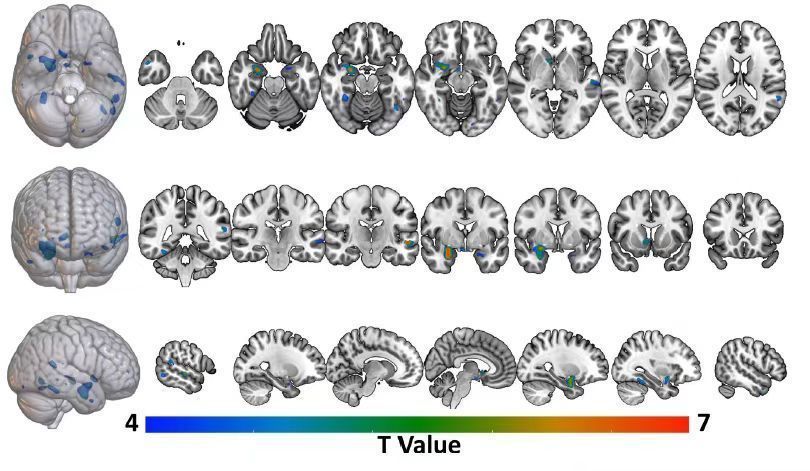

上述研究團隊圍繞“不同發作表型是否代表不同的腦結構-功能網絡機制”這一關鍵科學問題,對59例HH相關癲癇患者進行系統分析,構建了以臨床癥狀為引導的HH不同網絡特征。研究顯示,HH癲癇患者除下丘腦附著區外,常伴隨同側杏仁核、海馬旁回、梨狀皮層等區域灰質體積增大及代謝異常,這提示,該病并非孤立病灶所致,而是結構-代謝網絡異常所驅動的涉及全腦的網絡性疾病。

研究團隊進一步將患者按是否合并繼發性全面強直-陣攣發作(FBTCS)分組。結果發現,伴FBTCS者下丘腦附著區異常更為顯著,而無FBTCS者杏仁核-梨狀皮層異常更突出,表明不同癥狀類型可能對應不同的網絡傳播路徑。此外,癲癇病程越長、發作頻率越高,杏仁核和梨狀皮層的體積改變越明顯,而顳葉中回的代謝下降與癲癇廣泛化密切相關,進一步強調了早期識別和干預癲癇網絡重構的必要性。

上述研究構建了下丘腦錯構瘤的癥狀學全腦網絡圖譜,提出基于癥狀導向的結構與代謝整合分析策略,突破了以局灶病變為核心的傳統診療范式,倡導以癥狀為引領、聚焦“瘤體+瘤外”的治療新框架。該成果有望在SEEG電極植入規劃、激光消融治療路徑設計及其他個體化干預路徑中提供更具科學依據的術前評估模型。

(受訪者供圖)